データセクションは先週金曜日から途中ストップ高が剥がれるも大口受注の新たな材料が投入されたりでなんだかんだ木曜日までに5連ストップ高という結果で個人的にはある程度ロット張ったポジションでここまでの連続ストップ高を取れたのは始めてなので良い経験になったとともにかなり資産の増加に寄与した1週間だった。

ただし、こういう爆益トレードの直後は得てしてリスク管理が甘くなって大きくやらかしてしまうのが常なのでしばらくはデータセクションのポジションを利確した資金はキャッシュとして温存しながら新たな投資機会の到来を待とうと思う。

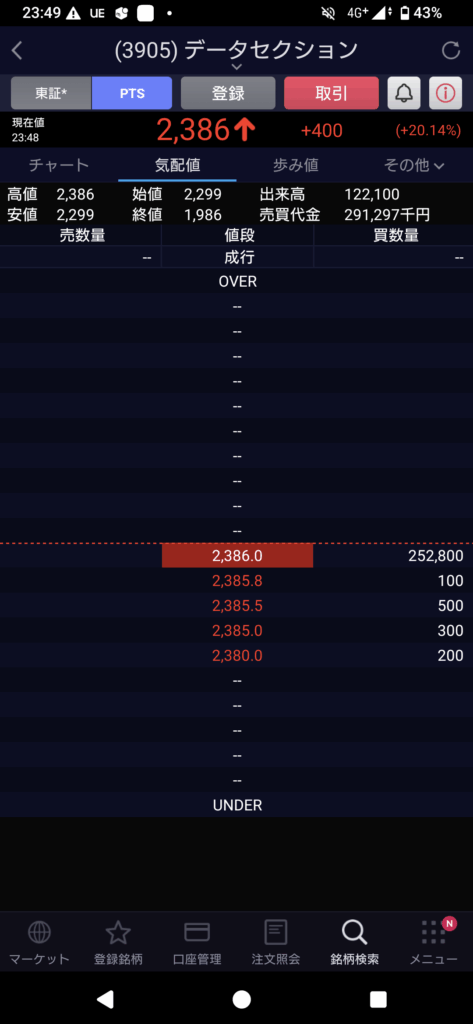

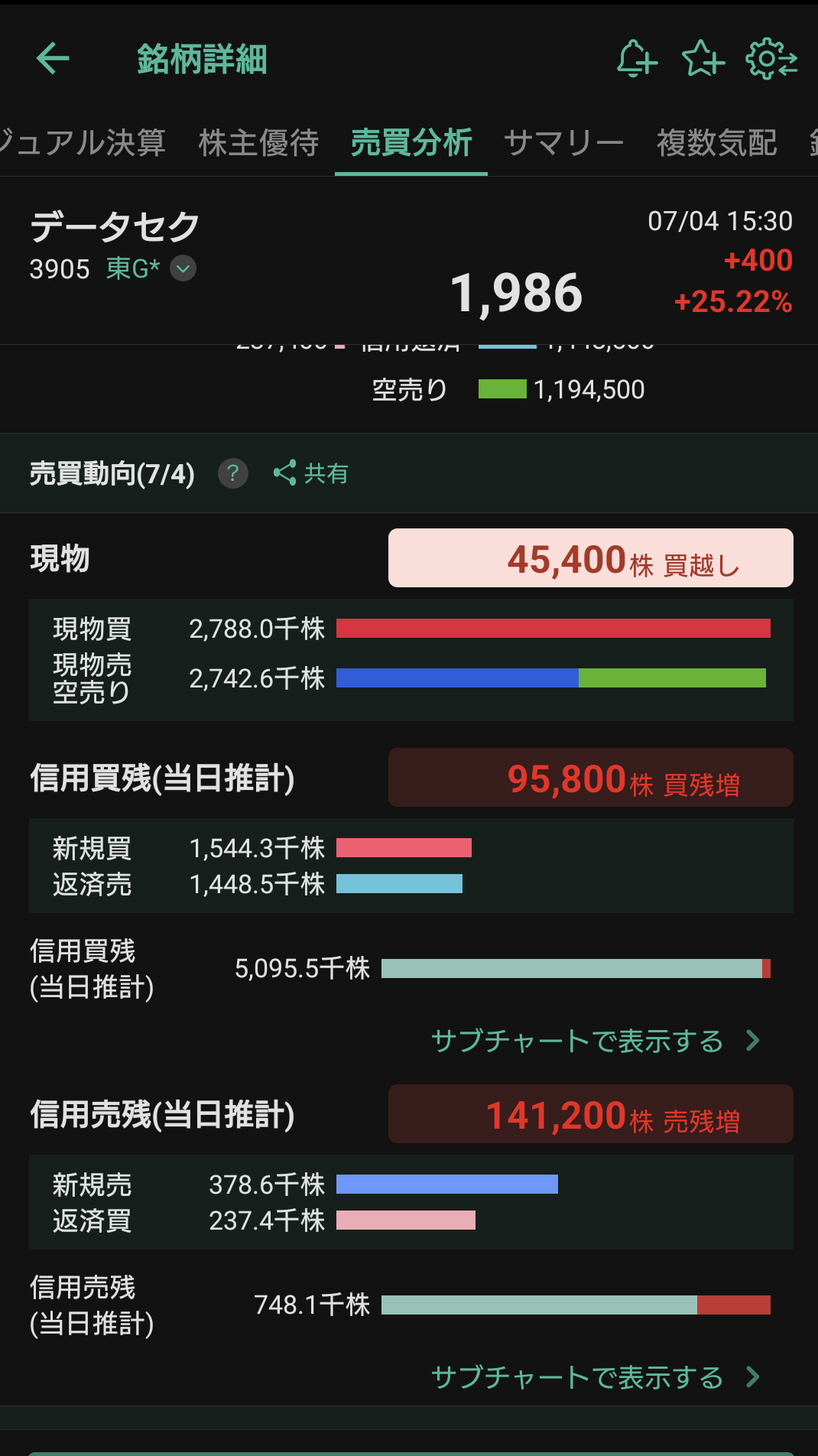

さて、ここから本題に入るけど今回のデータセクションの急落については何やら最後のストップ高の材料となった大口受注が胡散臭いとか難癖付けられているようだけど、その翌日の下落からのストップ安の根本的な原因は十中八九は需給要因と考えてる。

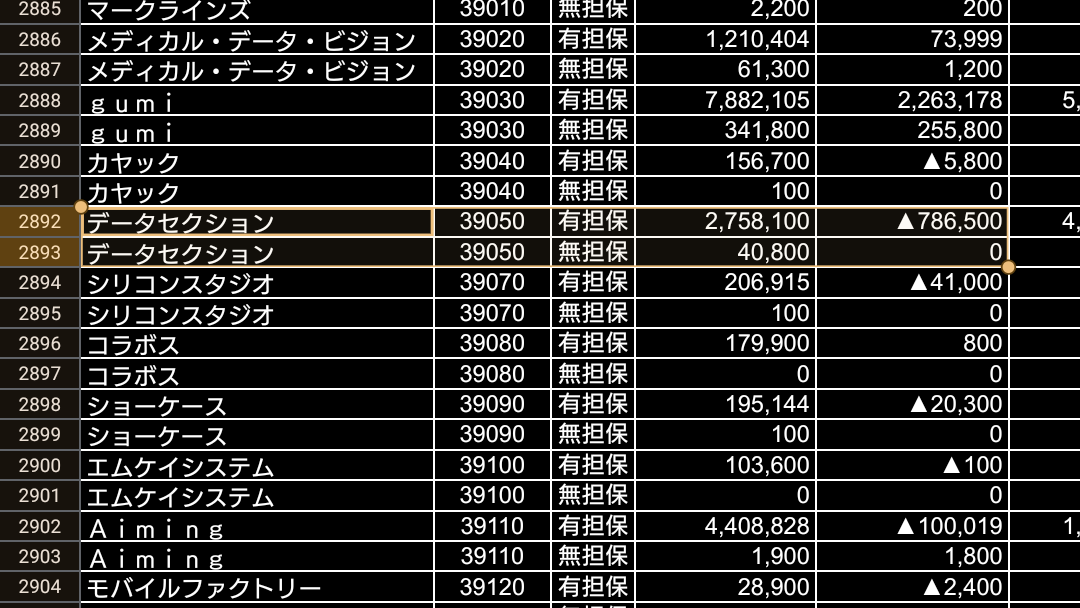

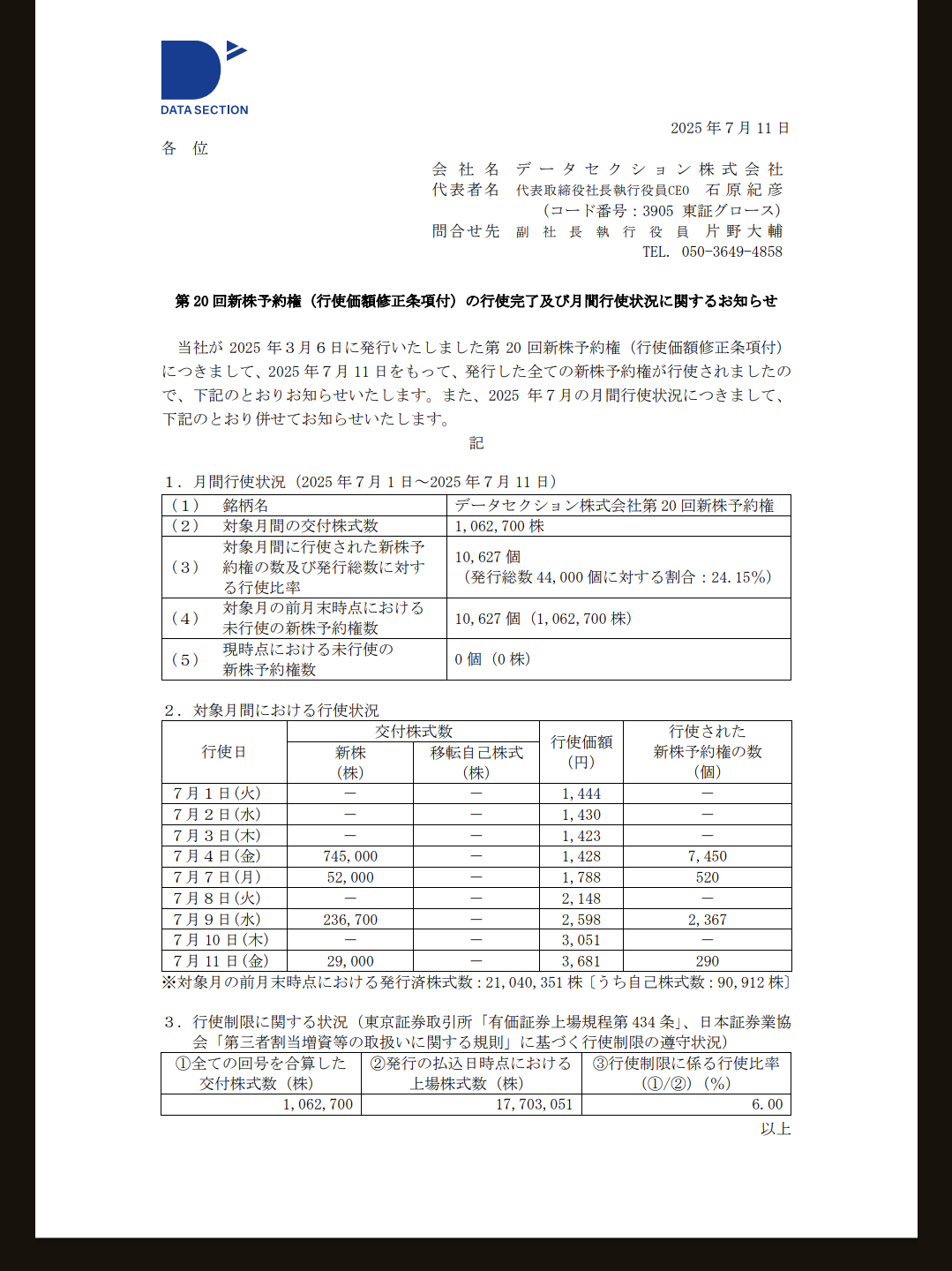

というのも7月に入ってからはワラントの行使が進んでいて、106万2700株もの新株が発行されており、これが新たに市場に出回ってくるとなると発行済み株式数1800万株足らずのデータセクションにとって相当な需給の悪化要因となるのは明らかであり、割当先の平均の行使価格が1768円なので今の株価が3000円台である事を考慮すると多少強引にでも売ってくるのではと見てる。

ちなみに勘違いしてる人が多いけどワラントの行使完了というのはあくまで割当先が新株予約権を行使して株式を調達し終わったというだけで、間違ってもこの開示によりワラントの売り圧が無くなるということでは無くてむしろこれから行使により発行された新株の利確玉が降ってくると推測され、昨日のストップ安はその影響が結構でかそう。

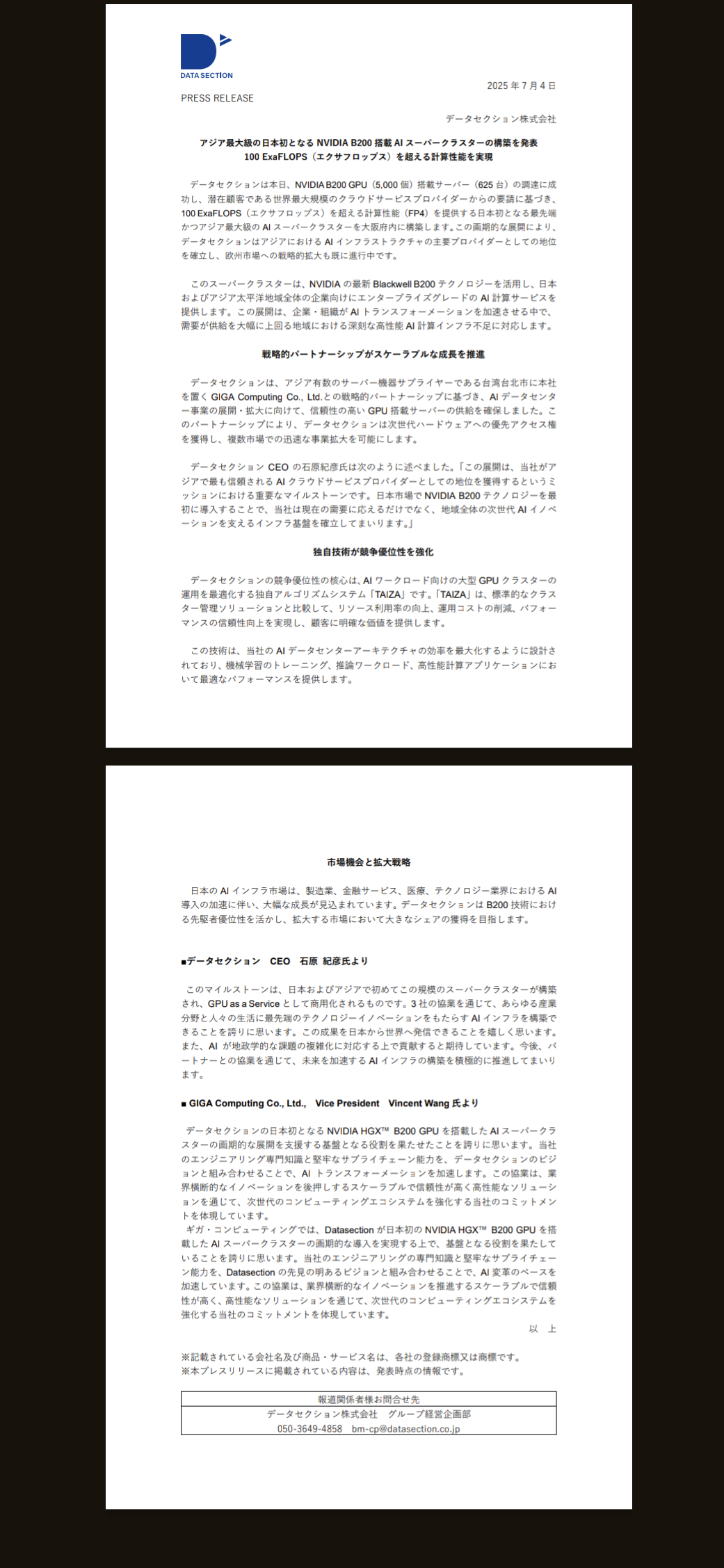

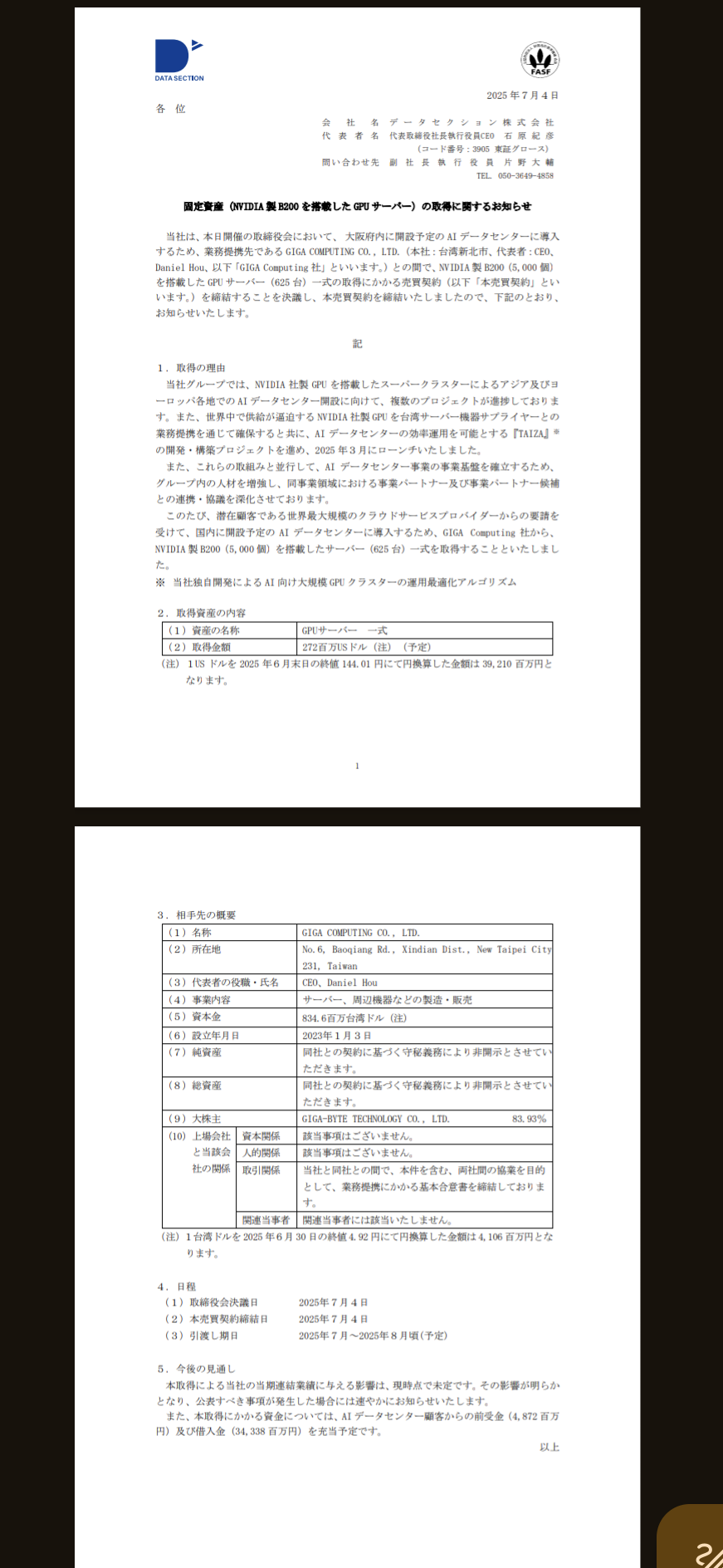

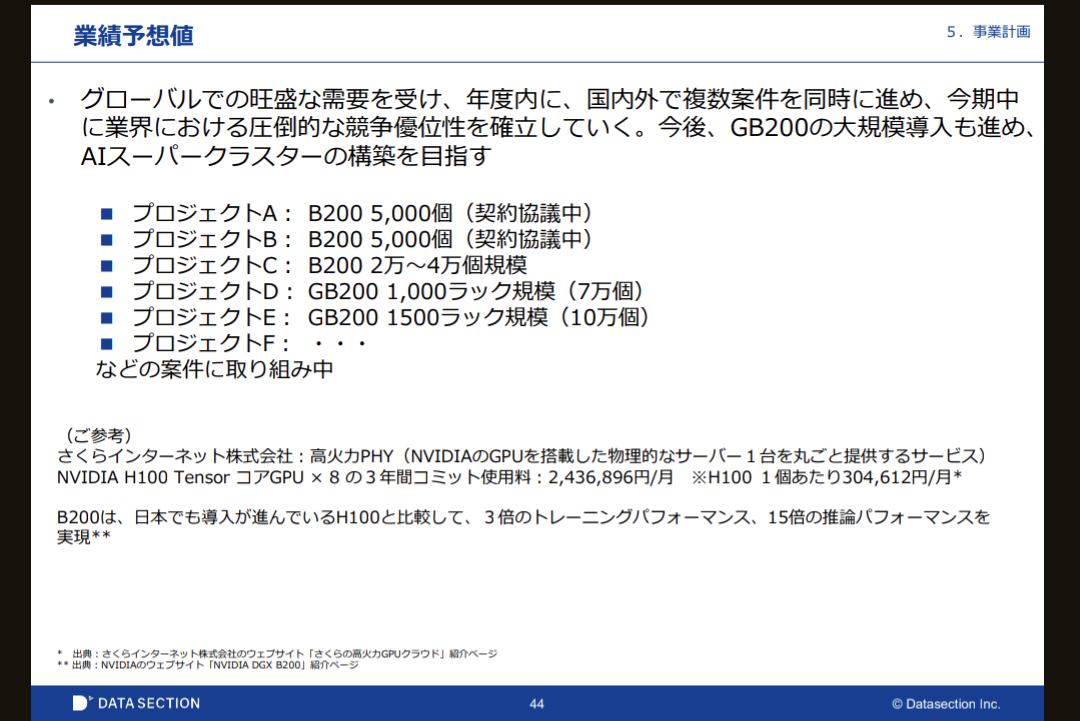

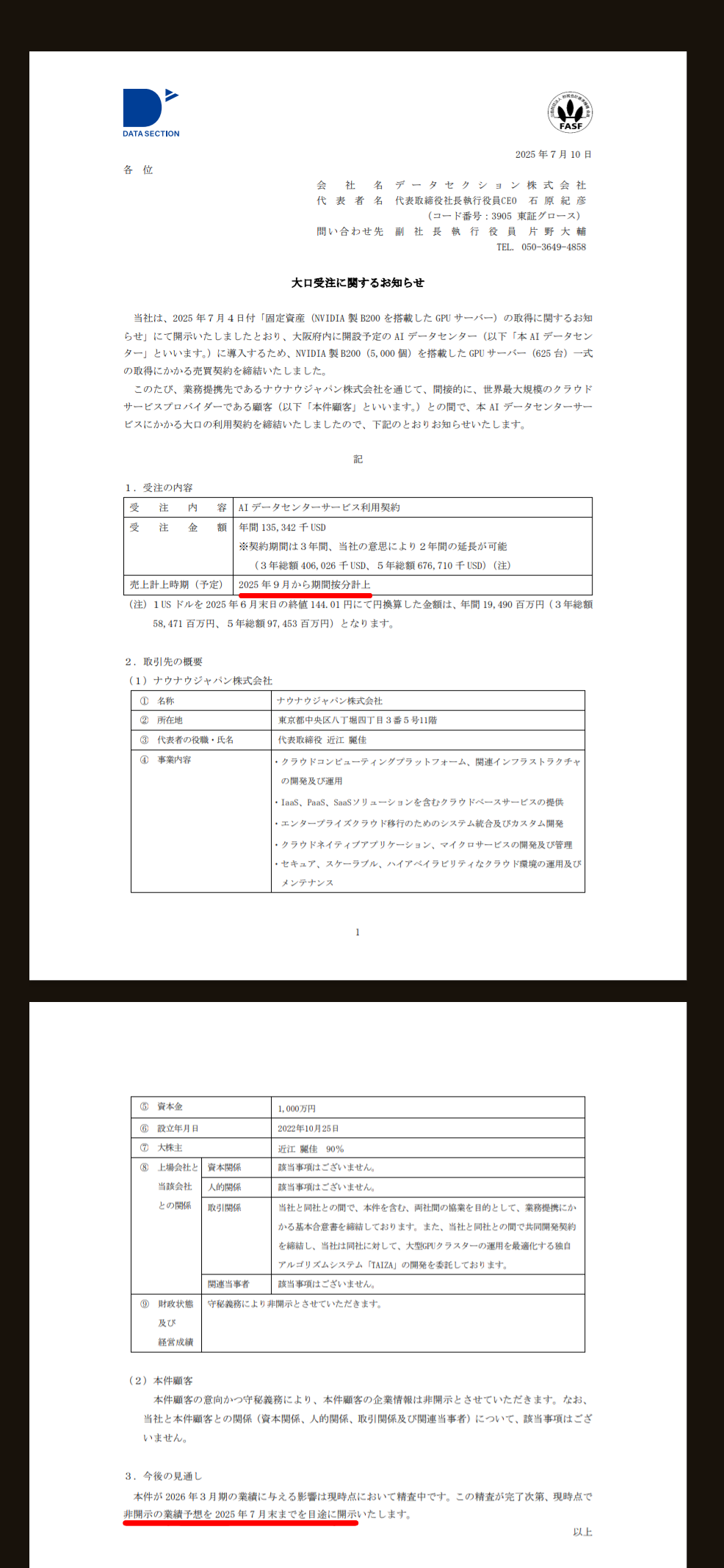

そして、木曜日の大口受注の開示の最後に非開示の業績予想を7月末を目途に開示とあるけど、これはおそらくそこまで引っ張る事によりホルダーは期待で売るに売れなくなるのである程度高値を保たせて、割当先がワラントの行使で得た新株をできるだけ高値で利確しやすい様に配慮したのではないかと見ていて、おそらくこの7月末の業績予想の数値は先程の大口受注の売上を9月からの期間按分で計上するとの事なので7ヶ月分しか今期予想には乗らず、見栄えとしてはここまでの短期の株価急上昇の期待を超えることはできないと推測され、それを企業側も理解しているからこそ7月末まで開示を引っ張ったんだと思う。

まあ今の株価は年ベースで見たら初動も初動だけど短期で見たら、ワラントで発行された新株の利確でどこまで下がるかはわからず、割当先は平均で1768円でデータセクション株を取得しているわけでこの位置ならまあまあ強引に利確しても1768円を割ることはないと思うので、比較的高値で上にも下にもボラ多くなるこのタイミングではあんまり買いたくない気持ちが勝ってくるのでしばらくは様子見。